A década de 30 pode ter ficada marcada pelos monstros da Universal, mas foi King Kong a apresentar a primeira besta realmente monstruosa: um macaco gigante com uma força descomunal, pertinentemente apelidado da Oitava Maravilha do Mundo. Claro que, como a criatura da Lagoa Negra, por exemplo, este também era um incompreendido, que só queria amor e carinho e enrolar-se em miminhos com a bela Fay Wray.

Tal como a ficção científica, também os filmes de monstros sempre serviram para reflectir sobre a condição humana. E King Kong não é excepção, na sua variação do clássico tema da bela e o monstro. Aliás, King Kong nem sequer é discreto nisso, já que o assume sem rodeios e até termina com uma das mais famosas tiradas finais da história do cinema: Bem, Denham, os aviões apanharam-no / Oh não, não foram os aviões. A bela matou a besta. Uma fala final comparável a Casablanca – Acho que isto é o princípio de uma bela amizade – ou ao plano final de Norma Desmond, em Crepúsculo Dos Deuses – Estou pronta para o meu grande plano.

King Kong é então a história de um tipo que vai fazer um filme numa ilha remota, com uma actriz que vai sacar da sopa dos pobres, onde encontra um macaco gigante, adorado e respeitado pelas tribos locais. O macaco – Kong -, tal como os locais, apaixona-se pela loira actriz, Fay Wray, cortejando-a e seduzindo-a de forma sensual. A cena em que o macaco a despe como quem desfolha uma flor é de um erotismo extremo e, anos depois, não passaria certamente pelo pente do Código Hays. Depois o macaco é capturado e levado para a metrópole, para ser admirado pela multidão curiosa, mas escapa para um último encontro com a sua amada, no icónico final no topo do Empire State Building.

O filme faz ainda uma leitura muito pertinente nos Estados Unidos em plena Grande Depressão – não é por acaso que Fay Wray é descoberta na rua, em fraqueza, sem nada para comer, depois do realizador (Robert Armstrong) andar pelas filas da sopa dos pobres -, além de tirar um retrato interessante da indústria do cinema. Ao mostrar um filme dentro do filme, os autores Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack, que curiosamente aparecem apenas creditados como produtores, mostram os sistemas de produção, a relação entre o autor e o público (e o que o público quer ver) e as dificuldades em fazer uma obra.

Mas o que surpreende mesmo em King Kong é quando, a meio, se transforma no filme de aventuras que Robert Armstrong queria mesmo fazer. Quando Kong rapta Fay Wray e a equipa vai em seu auxílio, King Kong transforma-se num survivor movie épico, em que o macaco gigante degladia-se com várias outras criaturas gigantescas: dinossauros carnívoros, cobras gigantes e insectos super-vitaminados. Uma verdadeira xungaria, que vai matando um a um a equipa de produção, num autêntico massacre mais gráfico do que seria de esperar. E quando Kong anda à solta nas ruas de Nova Iorque, King Kong é o primeiro filme-catástrofe da história, aliando gore a destruição maciça. Michael Bay ficaria orgulhoso de realizar isto.

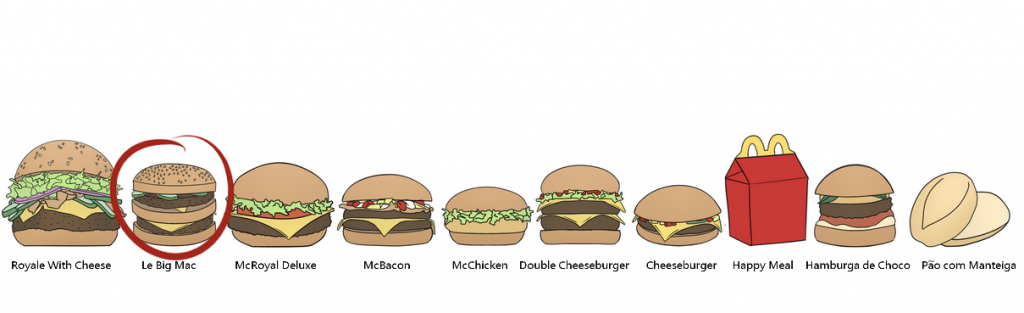

Assim, King Kong é um clássico com várias camadas de leitura e um trabalho assombroso de Ray Harryhausen, no stop motion. Apesar de Kong parecer ter Parkinson quando se mexe, é impossível não ficar boquiaberto com todo o trabalho de efeitos-especiais, especialmente quando pensamos que foi tudo feito há quase 100 anos atrás. Ficamos boquiabertos e com as mãos nos ouvidos sempre que Fay Wray grita, claro, porque a rainha dos gritos fez disso a sua imagem de marca. E é aqui que a vemos pela primeira vez a dar uso da sua goela. Como ponto negativo, só mesmo a banda-sonora, demasiado ilustrativa, que por vezes parece estarmos a ver um filme mudo, com necessidade de pontuar com a música aquilo que estamos a ver. É o único beliscão deste Le Big Mac intemporal.

Título: King Kong

Realizador: Merian C. Cooper & Ernest B. Schoedsack

Ano: 1933