Por mais que queiramos e nos tentemos abstrair, é impossível não ficarmos ligeiramente entusiasmados com a estreia de mais um filme do universo Star Wars. Obviamente que sabemos que, mais do que filmes, aquilo é um rentável franchise em que claros objectivos capitalistas têm primazia em detrimento de qualquer opção cinematográfica, mas havia em Rogue One alguns pontos que nos faziam ficar mais excitados do que com o episódio do ano passado, O Despertar da Força. Começando logo pelo facto deste ser um episódio independente da actual trilogia, o que lhe permite dispensar um longo caderno de encargos que espartilha logo à partida um filme destes; passando pelo nome do realizador, Gareth Edwards, com dois filmes de monstros bem simpáticos na sua filmografia; e terminando nas loas tecidas por uma crítica excitada (cuja subjectividade vale o que vale, nós sabemos) que o considerava o melhor tomo da série desde O Império Contra-Ataca.

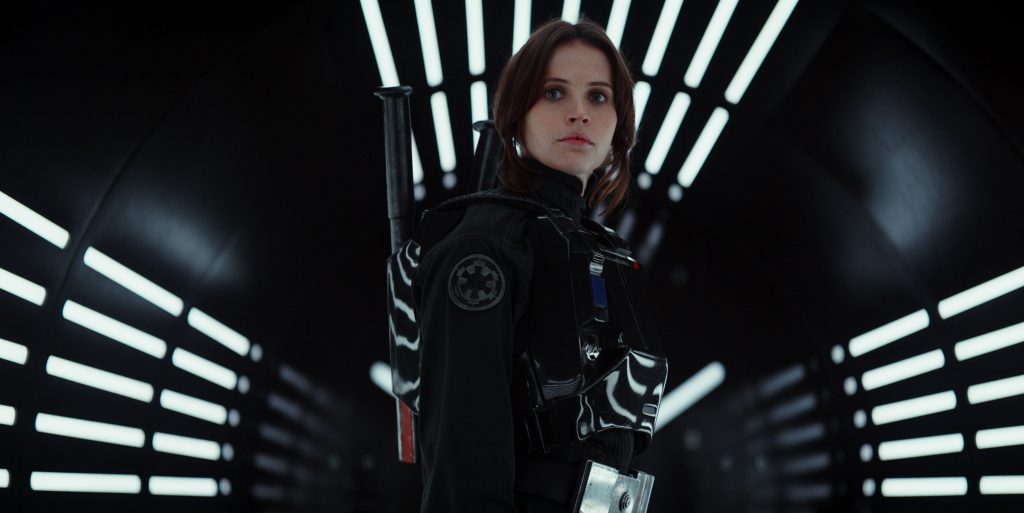

Era sabido que Rogue One se situava algures depois de A Vingança dos Sith e imediatamente antes do episódio original de Guerra das Estrelas, contando como a resistência conseguiu roubar os planos da Estrela da Morte. Não existem assim Jedis, mas continua a existir a Força. E muita esperança, até porque sabemos que o episódio seguinte se chama A new hope. Temos então Darth Vader (com o regresso de James Earl Jones a dar-lhe voz) numa fase decisiva da consolidação do seu Império e a Aliança a fazer pela vida. Eis então que surge Jyn Erso (Felicity Jones), a filha do cientista responsável pela Estrela da Morte (impecável Mads Mikkelsen), que vai ter um papel decisivo nesta demanda.

Ser um filme independente e sem sequelas permite a Rogue One assumir sem problemas o seu carácter escapista e aventureiro, recuperando a sua essência das matinés de domingo à tarde que marcaram o início da série. A space opera é chutada para canto, se bem que no final há uma tentativa de espetar com o habitual subplot romântico em poucos minutos, com a mesma subtileza com que um elefante se move numa loja de porcelana. Há então muita acção, explosões à barda, viagens pelo hiper-espaço, cidades devastadas e correria sem fim. Infelizmente não existe nenhuma cena verdadeiramente memorável que fique para os anais do franchise, mas a sequência final de Darth Vader (que aparece menos do que se supunha) vale o filme.

Para os maluquinhos dos fanboys, Rogue One convoca uma série de cameos que, tanto soam a inesperado e, portanto, são bem-vindos, como parecem uma tentativa gratuita de venderem mais action figures. Como não somos pessoas de intrigas, queremos acreditar na primeira parte (não é, Pedro?). E o último cameo deixa-nos um inevitável sorriso parvo. Gareth Edwards não tem grande margem de manobra para colocar qualquer cunho pessoal na realização, tirando um ou outro momento isolado, mas parece não ter aprendido nada com a segunda trilogia (ou a primeira, se seguirmos os episódios numericamente) e repete um miscast quase todo ao lado, com Felicity Jones e Diego Luna a não aguentarem a responsabilidade.

Em compensação, os secundários Forest Whitaker e Mads Mikkelsen trazem alguma seriedade a Rogue One, num filme em que os principais vencedores são Donnie Yen – um jedi ninja que rouba todas as cenas que entra e que pede desesperadamente por mais tempo de antena – e Alan Tudyk. Este último, na pele do andróide K-2SO (uma espécie de Sheldon, sem filtros), tem a seu cargo o habitual comic relief, mas consegue ser mais que isso. Também é verdade que basta não ser o Jar-Jar Binks para ser um ponto favorável…

É então Rogue One o melhor filme do universo Star Wars desde O Império Contra-Ataca? Provavelmente sim, mas sem ser propriamente espectacular. Mas agora que penso bem nisso, qual dos episódios o é? Vemos o Star Wars para nos entreter numa variação da luta mais antiga do mundo, a do Bem contra o Mal, e só pedimos que não inventem muito. Por isso, os fanboys sairão satisfeitos com o McBacon. Os outros, talvez com um pouco menos. Título: Rogue One

Título: Rogue One

Realizador: Gareth Edwards

Ano: 2016