Por cada pessoa que se refere ao Black Panther como o primeiro filme com um super-herói negro, surgem logo duas a contrapor com o Blade, O Homem Meteoro e até o Hancock (felizmente ninguém se lembrou do *argh* Catwoman). Não é bem a mesma coisa. Se falarmos de blaxploitation ainda vá que não vá, mas esses eram filmes que perpetuavam um estereótipo e figuras marginais – era um sinal dos tempos, um jogo podre, mas o único que podiam jogar. No entanto, há que entender as diferenças para Black Panther. Desde logo, é um blockbuster de grande orçamento, que joga na primeira divisão (e até é capaz de disputar a Liga dos Campeões dos filmes-pipoca); depois, porque não só é uma história de um herói negro, como é dirigido por um realizador negro, Ryan Coogler (que também tinha assinado o muito negro Creed – O Legado de Rocky), e uma equipa quase exclusivamente negra (incluindo a banda-sonora supervisionada por Kendrick Lamar); e, finalmente (mas o mais importante de todos), é um filme em que a negritude não é apenas uma condição ou um exemplo de tokenismo. É quase como o kingdom come para toda uma comunidade historicamente segregada.

No entanto, obviamente que estamos a falar de um filme de massas, feito pela Disney, e, como tal, não podemos esperar daqui grande agit prop. Obviamente que qualquer cena de um filme do Spike Lee terá mais pertinência política, cultural e racial de que todo o Black Panther (e atenção que nem estou a falar de gente como o Charles Burnett), mas ninguém esperaria outra coisa. Black Panther tem a espessura de um livro do Tio Patinhas, mas nem por isso deixa de ser pertinente. E até levanta algumas questões interessantes (o totalitarismo dos Estados, a questão dos refugiados…), se bem que depois resolve tudo com uma versão de Política Externa para Totós, que tem o seu epitáfio na cena depois dos créditos, em que o Black Panther faz um discurso cheio de chavões sobre construir pontes e destruir muros.

Black Panther imagina assim um país totalmente fictício, no coração de África, altamente rico e avançado tecnologicamente, apesar de se manter incógnito do resto do mundo. Esta sociedade distópica, chamada Wakanda, muito afropunk, é possível graças ao viibranium, material super-resistente e cheio de propriedades inimagináveis, incluindo a capacidade de sarar buracos de balas em menos de 24 horas (a sério? toda a tecnologia dos carros voadores, hologramas e armas a gente engole, mas mambo jambo medicinal já é demasiado). O rei de Wakanda é T’Challa (Chadwick Boseman), que é também ao mesmo tempo Black Panther (que não tem nada a ver com o Eusébio, mas tudo a ver com o grupo político norte-americano), o campeão do seu povo que conhecemos em Capitão América: Guerra Civil. Há então uma transição de poder em Wakanda, surge o filho de um antigo dissidente e há uma crise política entre os que defendem uma política isolacionista e outra expansionista.

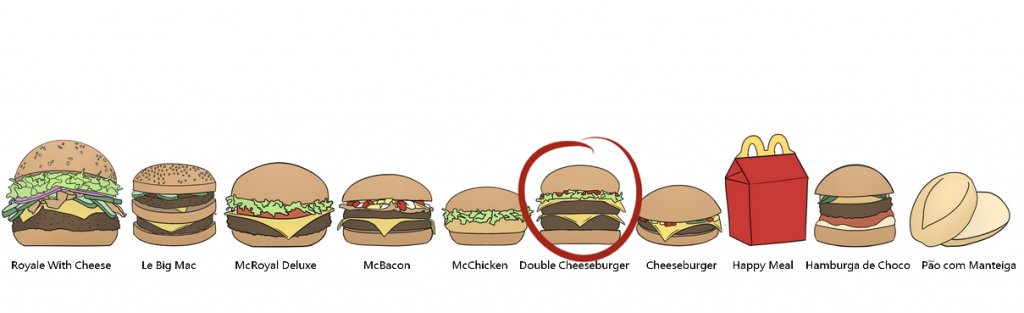

Tudo isto é resolvido com as armas do costume da maioria dos filmes da Marvel: sequências de acção altamente confusas (a sério, já alguém que consiga acompanhar aquele ritmo de edição?), muitas viagens transatlânticas para dar um ar de cosmopolismo (Coreia do Sul, Londres…), vários gadgets à James Bond e um subplot romântico metido a martelo. Ou seja, os defeitos do costume neste tipo de filmes. Black Panther safa-se assim da irrelevância pela sua negritude e pelo universo que cria de raiz para Wakanda, mas não se eleva muito acima da mediania. Conseguimos perceber a pertinência de Black Panther, especialmente no contexto socio-cultural de hoje (da mesma forma que Mulher-Maravilha o fez com o feminismo no ano passado), e mesmo assim entender porque é um Double Cheeseburger final.  Título: Black Panther

Título: Black Panther

Realizador: Ryan Coogler

Ano: 2018

Esqueceste-te do BlankMan.

Homem, desde 2014 que tenho andado a perguntar se tinhas morrido ou algo assim, visto que nunca mais atualizavas o teu blog. Só agora vi este site.

Então bem-vindo, meu caro 🙂