Se por um lado estranha tão poucos filmes sobre Elvis Presley (o último foi o Elvis, de John Carpenter, com Kurt Russell, e desde então apenas telefilmes de qualidade duvidosa – como este baseado na biografia da mulher, Priscilla), por outro é fácil entender o peso da demanda. Afinal de contas quem é que tem coragem para mexer com material quase sagrado, venerado por milhões de fãs obcecados em todo o mundo, que sabem tudo sobre um homem que redefiniu metade da cultura popular ocidental da segunda metade do último século?

Essa pergunta não é retórica e, em 2022, tem finalmente resposta: Baz Luhrmann é o homem que não teve medo de agarrar o touro de frente. E, para isso, não teve problemas em vestir o seu fato de toureiro mais espampanante, realizando um biopic excessivo e barroco, bem ao seu género. Este é o Moulin Rouge! do rock’n’roll, devidamente artificial e anacrónico, que interpreta livremente o material de arquivo que tem ao seu dispor. Ao contrário de um biopic como Walk The Line, que procura retratar com respeito os intervenientes e os factos, Elvis é um biopic espiritual, mais sobre o legado de Elvis Presley (o que o influenciou, o que ele representa e o que ele continua a significar) do que sobre a sua vida e obra. Por isso, pasme-se!, Elvis está cheio de hard-rock, hip-hop e r&b. Muitos fãs (especialmente os mais ultra-ortodoxos) vão ficar escandalizados, obviamente.

Elvis sublinha assim a traço grosso a componente espectáculo, ou não tivesse Elvis Presley definido o conceito moderno de entretenimento. Para isso, Luhrmann mistura e remistura tudo o que tem ao seu alcance, inclusive dando liberdade criativa a si próprio para criar os seus próprios factos. Facto: Elvis cresceu a ouvir música negra e, desde então, que se discute se Elvis roubou o rythmn and blues à comunidade negra ou não. Liberdade criativa: Elvis sai para os copos com BB King, Sister Rosetta Tharpe e Little Richard, com quem passa noites na pândega. Não é verdade, mas a um certo nível é verdade. Elvis sempre flertou com Crudup, Sister Rosetta e outros tantos de quem fez versões e é como se andasse com eles a curtir a noite toda.

Baz Lurhmann conta a história de Elvis Presley, o jovem franzino que saltou de Tupelo, Mississipi, para as bocas do mundo, pelos olhos do seu manager, o infame Coronel Tom Parker (Tom Hanks). E num filme que é todo ele artifício, o Tom Parker de Tom Hanks não podia ser mais artificial. Começando logo pelas próteses e pela voz de desenho-animado de Hanks, que nunca foi um actor de transformação, mas que aqui parece o Pinguim de Batman Regressa. É ele o miserável jogador inveterado, que manipula toda a família Presley em seu benefício, mesmo que a biografia de Alanna Nash – que não foi considerada como fonte para preparar o filme, diga-se – o contradiga várias vezes. E então? Numa história como esta, de típica ascensão e queda, é necessário um vilão. E, de preferência, de traços bem vincados e estereotipados.

Para quem viu Moulin Rouge!, sabe o que esperar de Elvis: uma montanha-russa de cor e som, onde a música é utilizada como mecanismo narrativo da mesma forma que as coreografias o são na musical tradicional. Luhrmann cruza diferentes versões da mesma canção para sobrepor realidades temporais e depois remistura-as ao mesmo tempo com batidas contemporâneas para conferir um traço de intemporalidade ao legado de Elvis Presley, ao mesmo tempo que o Coronel Tom Parker toma as rédeas da narrativa. Ele está a morrer na cama do hospital e precisa de colocar tudo em pratos limpos, chateado com todas as mentiras que contam dele e de como ele deu cabo da carreira “do seu menino”. Mas vai-se a ver e Elvis acaba por o contradizer por completo. Será que ele também nos estava a tentar endrominar?

Infelizmente, Elvis não consegue manter este ritmo louco o tempo todo e, quando chega ali por alturas do Special Comeback de 68, a coisa torna-se mais convencional. Começa então a queda de Elvis Presley, mas Baz Luhrmann resiste estoicamente à tentação de enveredar pelo grotesco e pelo Elvis gordo (nem sequer há uma única aparição de uma sandes frita de manteiga de amendoim). Austin Butler, que é um óptimo Elvis cheio de energia sexual (e a cena da primeira actuação em público de Elvis, com as miúdas a desatarem a ter orgasmos assim que ele abana a anca, é para colocar ao lado daquela de Rock de Fogo, em que Dennis Quaid (ou melhor, Jerry Lee Lewis) copula com uma jovem na audiência através da forma como toca o piano), mantém-se sempre jovem. Porque é assim que recordamos o Elvis Presley, a idealização perfeita da juventude. Nem sequer era preciso aquela cena final nos créditos, que nos quer provar isso mesmo, porque já o sabíamos – no último concerto em Vegas antes da sua morte, em que apesar de estar inchado e mal se aguentar em pé, Elvis atira uma interpretação irrepreensível de Unchained Melody ao piano.

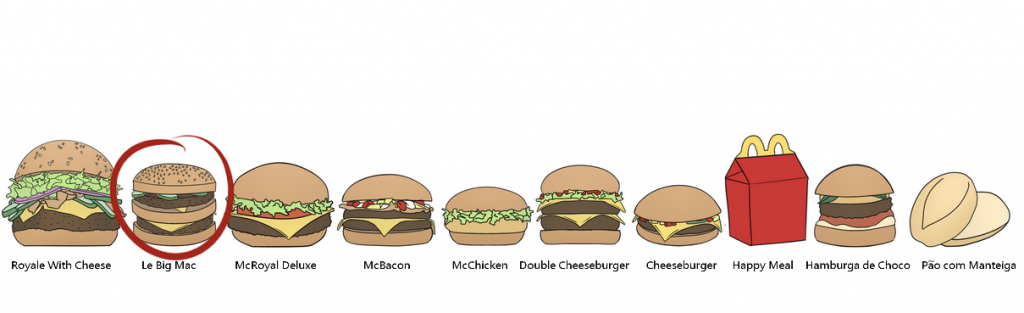

Sim, Elvis vai irritar muito fã por esse mundo fora. Mas é um espectáculo total, que faz jus ao legado que Elvis Presley nos deixou (ou, pelo menos, o Elvis da fase Las Vegas). Teria sido diferente se não tivesse havido o Coronel Tom Parker na sua vida? Provavelmente, mas não é sobre isso este filme. Este é uma celebração da obra daquele que é o maior performer da história da música. E o resto são balelas e um Le Big Mac e um queijinho.

Título: Elvis

Realizador: Baz Luhrmann

Ano: 2022

Pingback: | LISTAS | Os Melhores Filmes de 2022 | Royale With Cheese