Reza a lenda que, certa vez, Steven Spielberg e George Lucas estavam na praia, a fazer castelos de areia (juro que isto é verídico, até porque nunca vos menti), quando o primeiro confessou que gostaria de fazer um filme de aventuras tipo James Bond, com vilões exagerados e intrigas ao redor do globo. Lucas interrompeu-o e centrou-lhe logo uma ideia que tinha: e que tal fazer isso, mas com um arqueólogo em vez de um agente secreto?

Nascia assim Indiana Jones, o mais famoso arqueólogo do mundo, a quem os restantes arqueólogos do pódio nem sequer fazem cócegas – Lara Croft e Robert Langdon, roam-se de inveja! -, uma espécie de caubói, mas com conhecimentos de História imbatíveis. É certo que foi uma criação de Spielberg e Lucas, mas seria injusto se não referíssemos o nome de Harrison Ford como o outro responsável pelo sucesso da personagem. Ford não se limitou a dar vida a Indiana Jones, com o seu sorriso insolente. Ele conseguiu ofuscar completamente o outro franchise no qual também participa e no qual é o verdadeiro herói. Apesar de ser Han Solo, Harrison Ford será sempre primeiro Indiana Jones.

O prólogo de Os Salteadores da Arca Perdida é praticamente irrepreensível. Juntamente com um muito novinho Alfred Molina, Indiana Jones desbrava uma selva cerrada até chegar a uma caverna recheada de tesouros. No entanto, para os alcançar, terá que passar por uma série de armadilhas mortais, onde dá uso ao seu chicote (uma das suas imagens de marca) e ao seu engenho. No fundo, a estrutura desta cena inicial é a estrutura de todos os filmes da série… E ainda antes do genérico inicial avançar, Os Salteadores da Arca Perdida apresenta-nos logo todas as características principais da personagem, presta tributo às matinés de aventuras e aos swashbucklers e mostra-nos a theme song memorável de John Williams: ta ta taaa ta ta ta.

Os Salteadores da Arca Perdida é um filme de aventuras num tempo em que o mundo era maior, sem internet e com ligações aéreas mais demoradas. Por isso, a intriga internacional – dos Estados Unidos ao Nepal, do Nepal ao Egipto – é mostrada sempre com um avião a sobrevoar um planisfério, com a rota marcada a vermelho em tempo real. Indiana Jones, com a sua namorada de longa data, Marion (Karen Allen), vai ao encalço de um tesouro único – a mítica Arca da Aliança, que contém as tábuas com os mandamentos que Moisés leu -, tentando por-lhe a mão antes dos nazis, liderados pelo assustador Toht (Ronald Lacey em versão maléfica de Peter Lorre).

Indiana Jones é uma espécie de super-herói. De dia é um respeitável professor universitário, mas quando coloca o seu uniforme – leia-se o casaco de cabedal e o chapéu de abas, à caubói – é como se adquirisse super-poderes, capaz de encontrar artefactos lendários ao mesmo tempo que soca nazis. E há coisa mais satisfatória do que socar nazis? Com uma noção de ritmo irrepreensível, Spielberg não dá tempo para ninguém respirar, num ai-Jesus que envolve aquela que Roger Ebert considerava a melhor perseguição automóvel da sétima arte, muitas cobras e, claro, nazis e outro tipo de meliantes.

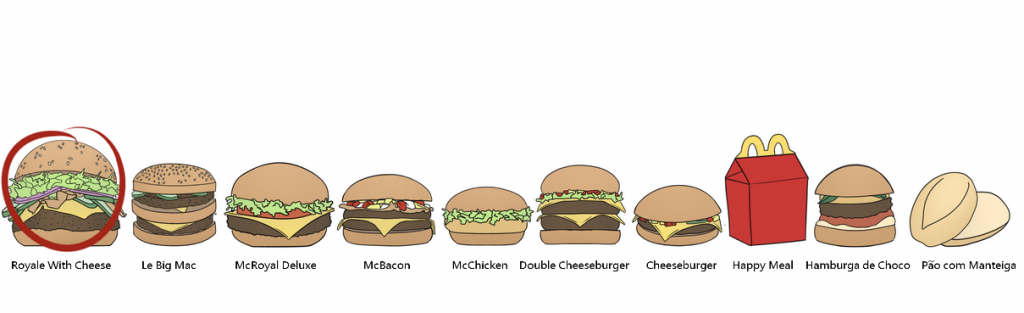

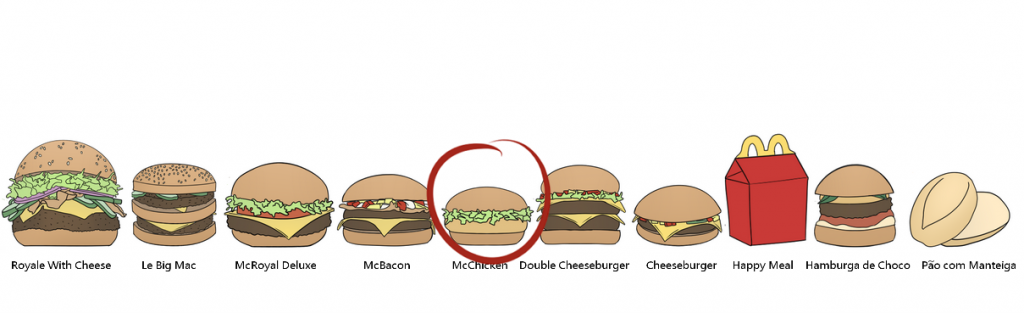

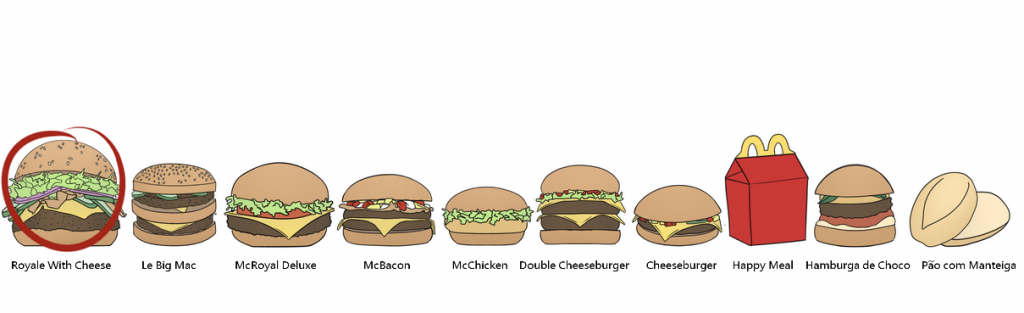

No final, há ainda o sobrenatural, mas tudo é feito com tanta honestidade e respeito pelos códigos do género, que não há anda que não faça sentido. E quando Toht derrete(!), não é so ele que morre; é todo o Terceiro Reich que colapso, numa vitória do Bem sobre o Mal supremo. E Indiana Jones não só sai vencedor, como Os Salteadores da Arca Perdida traz um dos mais saborosos Royale With Cheeses de sempre.

Título: Riders of the Lost Ark

Realizador: Steven Spielberg

Ano: 1981

A pressão do segundo trabalho, seja ele um disco, um livro ou um filme, é uma das maiores maldições do mundo artístico, capaz de arruinar num instante muitas carreiras promissoras. E, apesar de Spielberg não ser propriamente um estreante quando fez Os Salteadores da Arca Perdida, o sucesso de Indiana Jones foi tanto que esses quase ganhou vida, identidade e personalidade jurídica própria. Por isso, quando chegou a altura de realizar a sequela, Spielberg acusou a pressão.

O Templo Perdido, o segundo tomo de aventuras do arqueólogo Indiana Jones, tem dois problemas de base. O primeiro é o tom do próprio filme. Por um lado, é o filme em que Indiana tem uma criança como sidekick, sabe Deus porquê (o irritante Ke Huy Qual, um miúdo oriental para preencher a quota de diversidade cultural), apenas justificável pela necessidade de aproveitar o êxito de Os Goonies. Mas por outro lado, O Templo Perdido é, de todos os filmes da série, o mais negro e sombrio, passado maioritariamente na escuridão e nas entranhas da terra.

O segundo problema do filme é que o seu argumento é apenas um amontoado de cenas, coladas por justaposição. Basta ver logo pelo prólogo. Na China, naquele que é o momento em que Indiana Jones mais se aproxima de James Bond, Indy tem que escapar aos mafiosos locais num avião de carga, para logo a seguir ter de saltar num barco de borracha(!), alterando no meio da Índia e de uma nova aventura completamente diferente – e que dá origem a O Templo Perdido.

Aqui, Indiana Jones vai ter de recuperar umas pedras preciosas que, juntas, dão uns poderes tipo Thanos que, nas mãos erradas, pode ser destrutivo. O filme é uma prequels de Os Salteadores da Arca Perdida porque, a seguir aos nazis, Spielberg e Lucas não viam quem podia ser os maus. Mas este maharaja malvado, Mola Ram (Amrish Puri), não fica nada atrás do nazi Toht e tem, inclusive, uma das melhores cenas de toda a série, quando arranca do peito de um tipo vivo o coração ainda a bater: Kali ma, Kali ma, kali ma!

Apesar de um pouco pateta – e não há nada mais pateta do que a personagem de Kate Capshaw, o novo par romântico de Harrison Ford, que s limita a guiar, gritar muito, em cena sim cena não, claramente inspirada nas screaming divas dos filmes de monstros dos anos 30 -, O Templo Perdido não deixa de ser um filme de Steven Spielberg, realizador que transformou pela primeira vez o pateta em cool. Para isso, o que fez foi transforma-lo em nostalgia, feito de matéria arrancada directamente das nossas recordações de infância mais queridas.

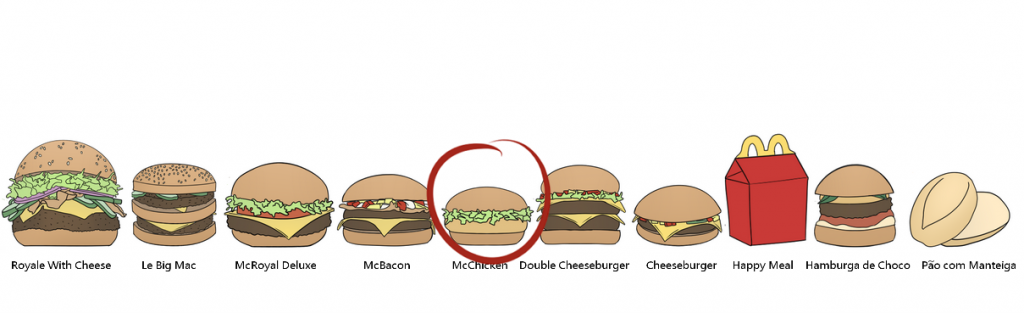

No final, Indiana Jones passa com êxito a sua aventura asiática, se bem que, em comparação com o filme anterior, este McChicken sai totalmente desfavorecido. Mesmo assim, Spielbger dá-lhe aquele toque especial. Vocês sabem do que estou a falar.

Título: The Temple of Doom

Realizador: Steven Spielberg

Ano: 1984

Cinco anos após O Templo Perdido, Steven Spielberg completava a trilogia Indiana Jones, se bem que sempre havia prometido que seriam cinco o total de filmes. E, respeitando a idade dos actores, voltou ao mundo dos nazis, vilões que tão bom resultado haviam dado no anterior Os Salteadores da Arca Perdida.

Depois de África e da Ásia, A Grande Cruzada passa-se essencialmente na Europa, num périplo que começa em Itália, salta para a Alemanha e há de encerrar na Jordânia. O final de A Grande Cruzada passa-se em Petra, essa monumental escultura nas montanhas da Jordânia, e, apesar de nunca nomear o país, tornaram-no num dos destinos turísticos ais procurados no Médio Oriente.

No entanto, ao contrário dos dois filmes anteriores, este não tem um prólogo que sirva de rampa de lançamento para a aventura seguinte. A Grande Cruzada começa antes em modo flashback, com o malogrado River Phoenix (actor de Conta Comigo, o clássico dos filmes de aventuras juvenis que Spielberg havia procurado homenagear em O Templo Perdido) a fazer de jovem Indiana Jones. É aí que vamos recuar à origem do destemido arqueólogo, do seu chapéu, do chicote e até da cicatriz que Harrison Ford tem no queixo. E é aqui que somos introduzido também pela primeira vez a Sean Connery (um James Bond num filme que queria ser um filme de James Bond), o pai de Indy, que vai ser aqui o seu próprio sidekick.

Com uma estrutura em tudo semelhante à de Os Salteadores da Arca Perdida, A Grande Cruzada é a emenda de Indiana Jones por outro artefacto cristão lendário. Depois da Arca da Aliança, eis o Cálice Sagrado, capaz de conferir vida eterna. E se Indiana Jones nunca foi propriamente um arqueólogo respeitador da herança histórico-cultural dos povos – mais um salvador do que um preservador -, aqui tem o seu momento mais baixo de todos quando, nas catacumbas de uma igreja veneziana, destrói umas passadas para acender um archote ou parte a pedra do chão para entrar numa passagem secreta.

Pela semelhança do tema e dos cenários italianos, vemos aqui onde Dan Brown se foi inspirar para o seu O Código Da Vinci. A Grande Cruzada também é feito de enigmas – não tão elaborados ou criativos, é certo -, especialmente na recta final, quando Indy encontra, inclusive, um cruzado com 2 mil anos. Apesar da química especial entre Harrison Ford e Sean Connery, que é um dos trunfos deste episódio, A Grande Cruzada tem o mesmo balanço entre humor, acção e romance de Os Salteadores, um nazi derretido no final, antigos comparsas de aventura (John Rhys-Davies e Denholm Elliott) e um novo interesse romântico. Ah, e um cara a cara com o próprio Hitler! No entanto, a maior semelhança para com o primeiro filme é mesmo o Royale With Cheese final.

Título: The Last Crusade

Realizador: Steven Spielberg

Ano: 1989

Sejamos sinceros. No início do século XXI, já não havia propriamente ninguém que ainda acreditasse que Steven Spielberg mantivesse a promessa de fazer cinco filmes do Indiana Jones. Afinal de contas, há muito que não se falava nisso e, claro, Harrison Ford já não ia para novo. Mas qual foi a última vez que Spielberg nos mentiu? Exacto. Por isso, porquê a desconfiança. Felizmente que o realizador não é um tipo de guardar rancores e, em 2008, chegava finalmente um quarto episódio da série – O Reino da Caveira de Cristal.

A verdade é que tinham passado quase 20 anos desde A Grande Cruzada e, por isso, as expectativas eram grandes. Por isso, Steven Spielberg não quis correr riscos e jogou pelo seguro. Foi buscar sidekicks antigos (a antiga namorada, Karen Allen) e novos (John Hurt em modo tontinho), trocou os nazis pelos comunistas (agora estamos em plena Guerra Fria e, por isso, os soviéticos são o inimigo inevitável – para gáudio de todos os grunhos carecas que adoram desculpar o nazismo com o argumento de que os extremos são todos iguais ou o Estaline também matou muita gente), arranjou um vilão com pinta (Cate Blanchett a exagerar um pouco no boneco e a aproximar a sua personagem de um vilão do Tintin, ignorou estoicamente o facto de Harrison Ford já ter 66 anos e manteve-o como ageless action hero e, pelo meio, ainda tentou fazer a transição para um hipotético futuro não muito longínquo da série. Foi buscar o filho secreto de Indiana Jones, Shia LaBeouf, e ensaiou uma passagem de testemunho. Como a coisa não colou e o público não mordeu o isco, Spielberg pôde descartar a ideia para o futuro e fazer-se de desentendido. “O quê? O LaBeouf a fazer de novo Indiana Jones? Não sei do que estão a falar”.

Além disso, O Reino da Caveira de Cristal procura recriar a estrutura de Os Salteadores da ArcA Grande CruzadaA Grande Cruzada, já que foram os filmes que melhores frutos deram. Ou seja, nesta nova aventura Spielberg dá predominância ao Indiana-Jones-arquélogo-no-terreno, a invadir templos e a pilhar túmulos sem grande respeito pela disciplina da Arqueologia. Tudo isso com um ritmo impagável, até porque, enquanto estivermos entretidos a ver perseguições cada vez maiores, não temos muito tempo para pensar no argumento.

O problema é que, por vezes, parece que só estamos a rever algo que já vimos antes e nunca há propriamente nada de novo. Só que em maior e com mais CGI. O Reino da Caveira de Cristal estica-se e, por mais do que uma vez, passa aquela fina barreira do (semi)realismo para o cartune. Há, por exemplo, uma longa perseguição de carro pela selva amazónica, com duelos de espada em cima dos carros (Indiana Jones a homenagear literalmente os swashbucklers das matinés domingueiras, que foram a sua grande inspiração), formigas assassinas e saraivadas de balas non-stop, que termina com Shia LaBoeuf a saltar de liana em liana como o Tarzan.

Quanto à trama, Indiana Jones acaba envolvido na resolução (livre, claro) do grande mistério da caveira de cristal Mitchell-Hedges, um dos grandes engodos da história da arqueologia e, ao mesmo tempo, fonte inesgotável de teorias da conspiração para todos os maluquinhos que vêem o Canal História. Aliás, uma das críticas que é normalmente apontada a O Reino da Caveira de Cristal é o facto de envolver extraterrestres, o que nada tem a ver com o universo Indiana Jones. Obviamente que uma Arca da Aliança cheia de fantasmas ou um cruzado com 2 mil anos é muito mais realista…

A verdade é que, por muito pateta que possa ser uma cena qualquer do filme, basta começar a tocar a theme song do John Williams para esquecermos tudo e ficarmos logo a salivar, qual cão de Pavlov. E enquanto esse automatismo funcionar, Steven Spielberg pode fazer o que quiser que nós vamos ver. Eu, pelo menos, vou. Podem ser 4 horas de filmes sem argumento, só com o Harrison Ford vestido de Indiana Jones e o ta ta ta taa ta ta ta a passar por trás em loop. A verdade é que – e vocês talvez não estejam preparados para esta conversa – este O Reino da Caveira de Cristal não é um mau filme ou, pelo menos, não tão mau como se tornou hábito pinta-lo. E mais. O Reino da Caveira de Cristal não é sequer pior do que O Templo Perdido. Pronto, já o disse. E, portanto, já sabem como é que isto acaba, não é? Com um McChicken.

Título: The Kingdom of the Crystal Skull

Realizador: Steven Spielberg

Ano: 2008