A mistura entre drama e música existe desde sempre, tendo sido mesmo um dos pilares fundadores do teatro na Grécia Antiga. Aliás, o que mais não é a ópera do que teatro musicado? No entanto, no cinema, o musical é visto como um género datado e que faz pouco sentido – quem é que desata a dançar e a cantar no meio de uma cena? Mas questão também pode ser colocada de outra forma: o que se passa com a nossa suspensão da descrença, que nos permite acreditar sem problemas em homens voadores e figuras sobrenaturais, mas que não nos permite aceitar pessoas a dançar só porque sim?

Obviamente que a questão não é tão simples assim, mas a verdade é que um musical como Amor Sem Barreiras, ao contrário do que possa parecer a sinopse, faz todo o sentido. Um musical sobre uma guerra de gangues entre os porto-riquenhos e os europeus a viver em Nova Iorque? Sim, porque a luta e a dança partilha a mesma coreografia e movimento de corpos, quase como uma manifestação física da rebeldia da juventude, condição social que também começava a ganhar força no final da década de 50. Obviamente que ajuda ter música de Leonard Bernstein, letras de Stephen Sondheim e coreografias de Jerome Robbins (o bailarino realizou as cenas de dança (consta que levando toda a gente exaustão física, repetindo takes e takes, até ser despedido pelos gastos em fita) e Robert Wise o restante), que fazem com que a música e a dança em Amor Sem Barreiras seja quase tão natural quando o respirar das personagens.

Basta ver a sequência inicial para ficarmos colados a Amor Sem Barreiras. É a cena que, mesmo quem nunca viu o filme, já viu referida ou copiada noutros lados, com os jovens a estalar os dedos ao ritmo da música, enquanto avançam pelas ruas do Upper West Side nova-iorquino. É assim que é feita a apresentação dos Sharks, a gangue dos jovens porto-riquenhos, e os Jets, gangue de jovens descendentes de europeus, rivais que procuram controlar aquele território. No fundo, Amor Sem Barreiras não é mais do que uma versão contemporânea (e norte-americana) de Romeu e Julieta, tragédia shakespereana que também é fundada na tradição grega. Ou seja, isto está tudo ligado, como diria o outro.

Perante este cenário de guerra e de rivais, Tony (Richard Beymer), um Jet rebelde que entretanto procura divorciar-se dessa vida, apaixona-se perdidamente por Maria (Natalie Wood), a irmã porto-riquenha do líder dos Sharks, Bernardo (George Chakiris). Em 1961, já o casting de Wood levantou críticas. Ir buscar a namoradinha da América para fazer de porto-riquenha obrigou-a a “bronzear” a cara e, por arrasto, Chakiris e Rita Moreno, tiveram que escurecer ainda mais a pele para ficarem todos do mesmo tom. Num filme que tem o racismo, a discriminação e a xenofobia como um dos seus pilares, tem muito de irónico.

E isso é um óptimo pretexto para se falar de Rita Moreno. Ela, que faz parte dor estrito lote de actores e actrizes EGOT (que acumulam um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony), é provavelmente a personagem principal de Amor Sem Barreiras (provavelmente, porque isso não é bem possível num filme colectivo como este). Não é por acaso que levou para casa o Oscar de actriz secundária e, 60 anos depois, Steven Spielberg criou um papel de propósito para ela no remake West Side Story). Moreno, que faz de namorada de Bernardo e bff de Maria, é uma espécie de ponte entre os dois mundos, mas é também ela que tem que arcar com as consequências daquela relação de amor proibida. Rita Moreno está para Amor Sem Barreiras assim como Stockard Channing/Rizzo está para Brilhantina (outro musical sobre gangues juvenis e ainda dizem vocês que isto não está tudo ligado). Enquanto esta última serve para falar de aborto, a primeira serve para falar de violação.

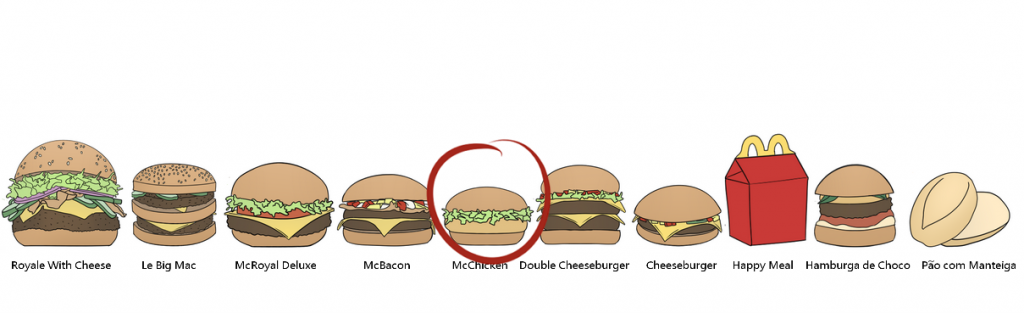

Ou seja, violação, luta de facas, assassínio, violência policial… tudo temas sérios e cruéis no embrulho bonito do musical, com os temas incríveis de Bernstein e Sondheim. Não é desconsideração nem aligeiramento, mas é uma óptima forma de falar de coisas sérias sem termos de pôr uma cara triste. E faltou falar da outra personagem principal de Amor Sem Barreiras: Nova Iorque. É a cidade norte-americana (e o bairro de Upper West Side em específico) a grande personagem do filme e não é por acaso que este começa com uma sequência aérea das casas, naquele tradicional plano do olho de Deus, da mesma forma que começam todas as sinfonias urbanas do antigamente (olá A Sinfonia de Uma Capital, como estás?). Robert Wise tira todo o partido do colorido do Technicolor, da luz recortada e dos bairros construídos em estúdio, para fazer aquilo que é um Technicolor noir. Caraças, conhecem mais alguma coisa que corresponda isto? Amor Sem Barreiras é um dos grandes musicais de sempre, um Le Big Mac que não se ressente em nada dos diálogos um pouco ingénuos que envelheceram ainda pior e que só não se compreende como não tem um lastro bem mais presente, como tem, por exemplo, um Música no Coração.

Título: West Side Story

Realizador: Roberts Wise & Jerome Robbins

Ano: 1961

Desde que foi anunciado até à sua estreia, um dos comentários que mais se ouviu sobre a decisão de Steven Spielberg em refazer Amor Sem Barreiras foi acerca da sua pertinência. Porque precisávamos, em pleno século XXI, de um remake de um musical sobre guerras de gangues feito em 1961? E, no entanto, a verdade é que isso faz mais sentido do que parecia ao início. Spielberg sabia-o e, neste West Side Story versão 2021, aprofunda a questão racial e a perspectiva de classe. Afinal de contas, é este o principal tema da história original (o musical da Broadway, de 1957, que é um dos mais bem sucedidos de sempre) e hoje, 60 anos depois, as coisas não mudaram assim tanto quanto isso. E, dos Estados Unidos à Europa, continuamos a ver o nós contra eles, em que eles tanto podem ser os mexicanos (build the wall!), os muçulmanos ou, actualmente, os russos.

Assim, Spielberg dispensa as legendas de quando os porto-riquenhos falam espanhol, vai buscar para o papel da protagonista Maria uma porto-riquenha de origem (Rachel Zegler estreia-se no grande ecrã, mas traz já a bagagem da Broadway) e até o tema America ressoa de outra forma. Aliás, esta não é a única sequência musical que Spielberg estende de forma mais ambiciosa. Também a cena do baile (Mambo!) é maior, mais longa e mais espectacular. No fundo, é o realizador norte-americano a provar-nos (e a si mesmo) que é o grande realizador das massas, assinando o primeiro musical da sua carreira. E logo atirando-se de cabeça a um dos maiores de sempre do género.

Outro sinal da inteligência de Spielberg perante o material original é o papel que cria para Rita Moreno. Spielberg vai buscar a actriz do filme original e uma das personagens mais importantes, mas não se limita a dar-lhe um cameo envergonhado. Transforma-a mesmo em personagem secundária de relevo, com número musical e tudo. É aqui que Spielberg ganha de vez a sua aposta em refazer West Side Story: actualiza-o para os tempos de hoje, dá-lhe pertinência sócio-cultural e ainda presta tributo ao material original, com respeito e devoção.

Quer dizer então que West Side Story é um Amor Sem Barreiras ainda melhor? Não, porque é muito difícil (para não dizer impossível) rivalizar com o material original. É que, apesar de todos os seus esforços, Spielberg está a lidar com um género do passado, que nunca foi actualizado para os dias de hoje (apesar de algumas tentativas pontuais, aqui e ali). Mesmo La La Land – Melodia de Amor, o último grande musical do cinema popular dos últimos anos, era um tributo ao período clássico de Hollywood. Por isso, West Side Story não é um mau filme, antes pelo contrário. Mas irá sair sempre a perder, porque nunca conseguirá escapar da sombra de Amor Sem Barreiras. No entanto, o McChicken tem vários pontos positivos e um deles é apresentar este material ao público mais jovem e à audiência de hoje.

Título: West Side Story

Realizador: Steven Spielberg

Ano: 2021