Não há ninguém em França (na Europa?) como François Ozon. Além de prolífero, é ainda bastante eclético, saltando de género em género com grande à-vontade e, normalmente, igual desenvoltura, que tanto faz um musical à Demy (olá 8 Mulheres) como um policial à Chabrol (olá Dentro de Casa) ou… um filme sobre um bebé com asas (olá Ricky). Ozon é, por isso, uma espécie de Steven Soderbergh francês, se bem que menos conceptual.

Tal como o norte-americano fez O Bom Alemão, também agora o francês se atirou ao filme de guerra (se bem que em Frantz é a I Grande Guerra), feito como se tivessemos todos há 60 anos atrás. É que Frantz é um remake (variação) de O Homem que Eu Matei, filme da fase americana de Ernst Lubitsch e um dos raros momentos em que trocou a comédia pelo drama.

No rescaldo da primeira Guerra Mundial, a recém-viúva Anna (Paula Beer) encontra na campa do seu falecido-em-combate noivo (o Frantz do título) um misterioso francês, Adrien (Pierre Niney), com quem vai travar amizade. A relação desse para com Frantz durante a guerra é sempre dúbia e suspeita (amigos em tempos de guerra, ele francês e o outro alemão? amantes?), mas até ao plot twist a coisa vai-se desenrolando com a subtileza e este vai acabar se integrar na família do amigo falecido.

Obviamente que Frantz é um filme sobre a desumanização da guerra (exceptuando os panfletários, qual é o war movie que não o é?) e sobre os conceitos de culpa e culpabilização. Mais ou menos consciente, Ozon utiliza o ódio dos alemães pelos franceses no pós-guerra (e que iria desembocar num segundo conflito mundial ainda mais mortífero) que, à luz dos eventos de hoje, acaba por soar a aviso. Afinal de contas, a história repete-se e, por muito que não o queiramos admitir, continuamos a não aprender com os erros.

Mas Ozon não se fica por aqui e continua a escarafunchar ainda mais na relação daquele homem com aquela família, assumindo a temática da duplicidade. Adrien procura substituir Frantz na sua família e esta não só aceita essa reposição, como ainda a encoraja. O primeiro acredita conseguir expiar assim a sua culpa, que o continua a atormentar mesmo depois de ter deixado as trincheiras há um bom par de anos; e os segundos procuram enganar a dor e a perda.

O filme depois dá à volta e entra em loop, quando Adrien regressa a França e agora é Anna que vai à sua procura, para mais um jogo de espelhos. Afinal de contas, Frantz é todo ele um jogo de dicotomias, entre vida e morte, culpa e perdão, amor e ódio, incluindo o próprio título – o Frantz é um jogo de palavra entre o típico nome alemão, Franz, e o facto de o seu amigo ser um french. Não é por acaso que tudo se resolve com um plano final de O Suicida, quadro naturalista de Manet. Nesta altura, François Ozon parece já estar demasiado embrenhado na própria teia que estendeu e acaba enleado, sem conseguir sair dela. Esse terço de filme em território francês deixa sempre a impressão de ser demasiado apressado e feito em cima do joelho.

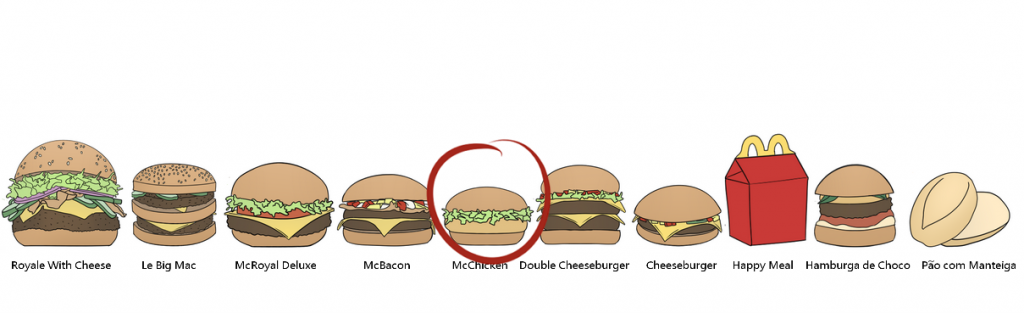

Mas a ambição nunca pode ser apontada como um pecado capital e, por isso, Frantz acaba por ter mais de bom do que de mau filme. E mesmo que não se goste, é impossível ficar indiferente à fotografia impecável, à reconstituição de época extremamente fiel e ao preto e branco de alto contraste, que dá lugar às cores quando recua nos flashbacks, numa opção estética que, normalmente, é ao contrário. Por tudo isso, Frantz é um McChicken que não deve ser ignorado.

Título: Frantz

Realizador: François Ozon

Ano: 2016