Os últimos tempos têm sido de altos e baixos para La La Land. Primeiro bateu o recorde de número de Globos de Ouro arrecadados, depois foi constituído arguido no âmbito da investigação à neogicata do plasma e agora iguala o recorde de nomeações ao Oscar. Se não perceberam o trocadilho, então é porque não andam a ler notícias suficientes… Seja como for, ei-lo nas salas portuguesas. Daqui a um mês estará a bater toda a concorrência nos Oscares e, daqui a um ano, estará esquecido nas caixas dos DVD a 1 euro no Jumbo, como prediz bem o Pedro.

Já sabemos que a história se repete em ciclos e Hollywood também. De quando em vez aparece um filme que vem reabilitar o musical, ao mesmo tempo que escreve uma carta de amor ao próprio cinema, triunfando nos Oscares até se tornar esquecível, o musical volta a cair no esquecimento e aparecer um novo filme que vem ressuscitar o género. Foi assim com Moulin Rouge, foi assim com Chicago e, mesmo sem ser um musical, foi assim com O Artista. Portanto, La La Land é esse filme. E que mal tem isso? Absolutamente nenhum, até porque musicais nunca são em demasia. O filme traz Oscar escrito por todo o lado, é certo, mas não tenta enganar ninguém e não há vivalma que possa dizer que foi ao cinema ao engano. Mais vale um filme assumido, do que uma catrefada deles anónimos.

La La Land recupera portanto o musical, quando este era uma autêntica instituição da cultura norte-americana e um escape lúdico e entretido, onde a música era terreno de sonhos, onde tudo era possível. Tendo em conta a recente tomada de posse de Donald Trump, o brexit ou a escalada do nacionalismo na Europa, se calhar até fazem mais filmes como este, para nos dar um refúgio do pesadelo da realidade actual. Por isso, vão tirar os sapatos de dança do armário, engraxem-nos e recordemos em conjunto o legado de Gene Kelly, Fred Astaire e Debbie Reynolds.

Ryan Gosling (a relembrar o seu passado no Clube dos Amigos Disney) e Emma Stone, o par de protagonistas, podem não ser propriamente grandiosos a bailar e a cantar, mas não envergonham ninguém. As cantigas, sem serem memoráveis, são boas (Cole Porter ou Irving Berlim teriam chamado um figo a este filme), as coreografias interessantes sem serem monumentais (exceptuando a cena de abertura, numa auto-estrada engarrafada, onde se abusa do plano-sequência) e tudo é uma explosão de cores vibrantes, que fazem Os Chapéus de Chuva de Cherburgo terem aqui uma sequela não-oficial.

Já o escrevemos em cima que La La Land é uma carta de amor a um cinema clássico que já foi ouro em Hollywood e que entretanto se perdeu para sempre e o realizador, Damien Chazelle, fá-lo ao filmar com os mesmos truques dessa altura – as montages, a edição ao ritmo da música… Há ainda uma certa ideia de cinefilia, espalhada por todo o filme (com referências mais ou menos directas a Um Americano em Paris, a O Acossado ou a Casablanca, só para citar os mais óbvios), que lhe conferem uma nostalgia especial.

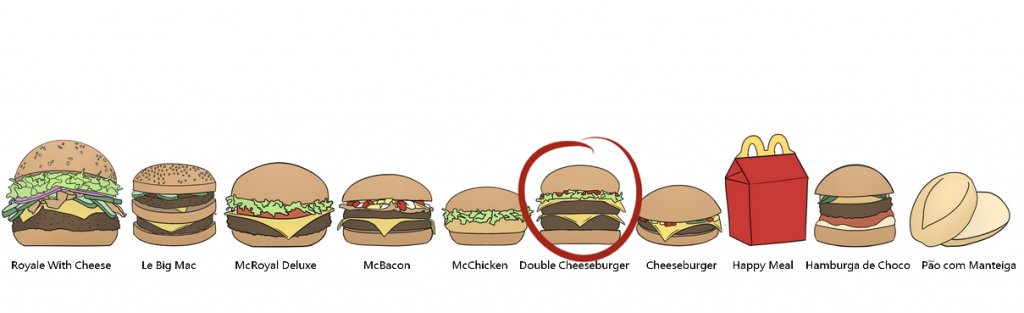

Tudo isto não é novo, mas ninguém está aqui para inventar a roda. La La Land é para se desfrutar. Então qual é o problema? É que tudo isto termina a meio, quando a cantoria desaparece e o filme se transforma num melodrama clássico. A habitual história do boy meets girl passa começa a ter dores de crescimento e, de repente, damos por nós numa sequela não oficial do Blue Valentine – Só Tu e Eu, mas com personagens bidimensionais. E como ninguém quer saber disso e já não há música para nos entreter, La La Land começa a rodar em seco e já só parece aquilo que no fundo é: um filme à maneira de. Enfim, leva um Double Cheeseburger daqui para juntar aos Oscares todos que não lhe fugirão, mas que é claramente inflaccionado pelo encanto que tem na primeira metade.

Título: La La Land

Título: La La Land

Realizador: Damien Chazelle

Ano: 2016